「親からひどい虐待を受けている」

「親と関わらずに生活をしたい」

「毒親から性的な行為を強要されている」

様々な理由で親と縁を切りたい方は、たくさんいらっしゃると思います。

親と縁を切るということは、社会的に良く思われないことが多いかもしれませんが、ご自身の生活や身の安全のためには、時には必要なことでもあります。

このような方々が、実際に親と縁を切っていくためにはどうしたらいいのでしょうか?

この記事では、「法律上、親と縁を切る方法とできる限り親と関わらずに生活していくための方法」について解説しております。

目次

親と縁を切るには?

親と縁を切る方法にはどういったものがあるのでしょうか?

具体的に親と縁を切る方法として「①親と法律上、親子で無くなる方法と②できる限り親と関わらず生活していくための方法」を説明させて頂きます。

法律上、親と縁を切る方法は?

結論から申し上げますと親と法律上の親子で無くなることは難しいです。

親と法律上親子で無くなる方法としては次のようなものがございます。

法律的に親との関係を断つ方法

・親子関係不存在確認の訴えを行う

・特別養子縁組を行う

親子関係不存在の訴えとは?

親子関係の不存在とは、実際に父親と子どもが本当の親子の関係ではなかった際にする訴えの事をいいます。

例えば、子どもが母親との浮気相手の間にできた子どもなどであった場合です。

この手続きを実際に行う場合、父親と子どもに血縁関係がないことを客観的に科学的に証明する必要があります。

詳しい内容は裁判所サイト「親子関係不存在確認調停」をご参考下さい。

特別養子縁組とは?

特別養子縁組を行うことによって、養親が戸籍上「父母」になり、養子も戸籍上養親の「長男」「長女」というと記載され、もともとの親との親族関係は終了します。

なので、元々の親とは親権や相続関係も無くなります。

ただし、この手続きの条件の一つとして、次の条文があります。

第817条の2に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

民法817条の5

つまり、養子が特別養子縁組の請求時に6歳未満であること、または、養子が8歳未満であり6歳未満の時から養親となる者に監護されていることとされているので、現実的に親との縁を切ろうとされているほとんどの方が該当しないものと思われます。

特別養子縁組については裁判所サイト「特別養子縁組」をご参考下さい。

そのため法律上親子関係を無くすことは難しいのが現状です。

それでは、法律上縁は切れないにしても、生活をしていくうえで、できる限り親と関わらずに生活をしていくにはどのような方法があるのでしょうか?

生活上、親と縁を切るには?

それでは、具体的に親と縁を切るには、どのような方法があるのでしょうか?

具体例を紹介します。

生活上、親との関係を断つ具体策

・住民票等の閲覧・交付の制限を設ける

・戸籍を除籍・分籍する

・親の知らない場所へ引っ越しをする

・携帯電話の番号を変える

・職場を変える

・SNSなどのアカウントを変更する

・別の苗字・名前で生活をする

・戸籍上の苗字・名前を改名する

このように社会生活をするうえで、親とコミュニケーションをとらない方法として、様々な具体的な方法があります。

この記事では、具体例の中にある

「住民票等の閲覧・交付の制限を設ける」

「戸籍を除籍・分籍する」

「別の名前で生活をする」

「戸籍上の名前を改名する」

について解説をします。

住民票等の閲覧・交付の制限を設ける

毒親から暴力を受けていたり、お金を無心されたりするために、引っ越しをし、身元を隠しても、親が住民票・戸籍の附票を請求し、現在の住所地が判明してしまうとせっかく引っ越しても意味がなくなってしまいます。

そのような親から身元を判明されないように、住民票・戸籍の附票の閲覧・請求に制限を設けることができます。

なお詳しい内容については、総務省の記事もご参照ください。(総務省HP)

住民票等の閲覧制限の申立先

申立先は次の通りです。

・住民票の制限

…住民票のある市区町村役所

・戸籍の附票の制限

…戸籍の附票のある市区町村役所(戸籍の附票とは?大阪市役所HP)

なお、引っ越しをされる際は、その転入届出と一緒にする必要があります。

詳しい手続きの流れは、それぞれの市区町村役所に問い合わせてみましょう。

住民票等の閲覧制限の期間

支援措置の期間は、申し立てをしてから永久に続くわけではなく、閲覧制限の結果を申出者に連絡した日から起算して1年のみ有効です。

期間を延長する場合は、期間終了の1か月前から、延長の申出をすることで延長することができます。

延長後の期間は、延長前の期間の終了日の翌日から1年間有効となります。

親に対して保護命令(接近禁止命令など)はできるの?

保護命令(接近禁止命令など)は、配偶者や内縁関係にある方がその相手に対して申立できる手続きであるため、子供が親に対して接近禁止命令などの申立てを行うのは原則できません。

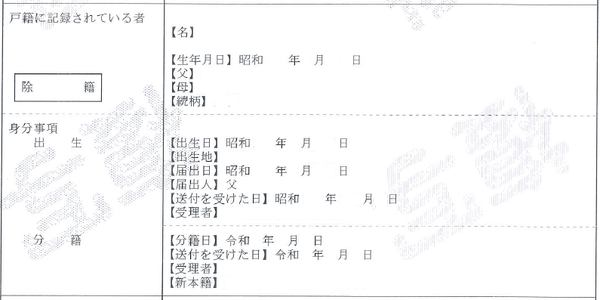

戸籍を除籍・分籍する

親の戸籍に入っている人が親の戸籍から出ていく方法として「分籍」があります。

分籍とは「今いる戸籍から抜けて、届出人を筆頭者とした新戸籍を作る手続き」の事をいいます。

分籍をすると元いた戸籍には次のような記載がされます。

元いた戸籍には「除籍」と記載されます。

ただし分籍の手続きは役所でできるのですが、手続きできる人は18歳以上の人なので、18歳未満の方は分籍による除籍はできません。

また分籍届出をした場合、元の戸籍には戻れないので、その点注意しましょう。

分籍については「分籍とは?分籍届のメリットデメリットを解説」もご参考下さい。

別の苗字・名前で生活をする

戸籍上の名前とは別の名前で生活することも可能です。

戸籍上の名前とは違う世間一般に使用している名前を「通称名」と言います。

通称名を名乗ること自体、違法ではありません。通称名を名乗ることに特に手続きも必要ありません。

通称名を名乗っていくことで自分の戸籍の名前が漏れてしまうことを防いでいくことができるので、親が周りの人に対して戸籍の名前で居場所を追求することに効果があります。

通称名の詳しい内容は「通称名とは?通称の使える範囲や通名実績などの改名手続きを解説」をご参考下さい。

戸籍上の苗字・名前を改名する

戸籍上の名前を改名し、親から身元を隠すという方法もあります。

改名することで、実際に親から見つかりにくくなるだけでなく、過去の出来事やトラウマなどから、精神的に親との関係を断ち切るため改名される方もいらっしゃいます。

戸籍の名前を変更する方法

名字、名前を改名するためには家庭裁判所で「氏の変更許可申立」または「名の変更許可申立」をして、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

詳しい手続きは氏・名の変更のお手続きの流れをご参考下さい。

どういった場合、変更許可されるの?

改名の申立てが許可されるかどうかは次の観点から判断されます。

1.改名の動機が正当であり、必要性は高いか

2.改名による社会的影響は低いか

つまり、「いかに正当で必要性が高く、社会的に悪影響を及ぼすことがない」ことを伝えていく必要があります。

具体的には次のようなものが理由としてあげられます。

改名許可を得るために伝えるべき事実

・親と子が関係を断つ必要がある具体的事実

(例:家庭内暴力、性的行為等)

・親と子の関係がある事によって支障をきたしている事実

(例:職場に迷惑がかかっている、借金の催促が来ている等)

・通称名の使用実績がある

・キラキラネームなど特徴的な名前である

(例:王子様等)

ただし親との関係を断ちたいという理由だけでは、名前を改名する許可はおりにくい傾向があります。

もちろん、親との関係を断ちたくなった具体的で客観的な事実は、裁判所に対して主張することは重要ですが、許可を頂くには通称名の実績が原則必要となります。

※通称名については、「通称名へ改名するには?」をご参照ください。

まとめ

親と縁を切る方法について解説させて頂きました。

法律上、親と縁を切るのは難しいですが、距離を置く方法はいくつかあります。

親と関係を切っていくという決断をされた方が、この記事を読まれて少しでもご参考になったのでしたら幸いです。